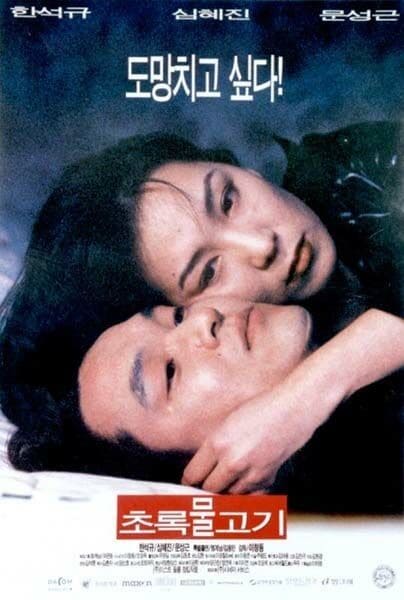

한국 영화는 1990년대 중반 이후 새로운 전환기를 맞이합니다. 이창동 감독의 데뷔작 초록물고기는 가족의 해체 및 도시와 폭력, 순수의 상징이라는 세 가지 주제를 통해 한국 사회의 급격한 산업화와 도시화 속에서 소외된 개인의 삶을 적나라하게 드러냅니다. 영화는 단순한 범죄 드라마를 넘어, 인간의 존엄과 순수의 가능성을 묻는 서사로 확장되며 한국 영화사의 의미 있는 출발점으로 자리잡았습니다.

가족의 해체와 귀환의 좌절

초록물고기의 주인공 마끼동(한석규)은 제대 후 집으로 돌아오지만, 그곳에는 더 이상 가족 공동체의 따뜻함이 남아 있지 않습니다. 부모와 형제들은 각자의 생존에 내몰려 있고, 뿔뿔이 흩어지며 해체의 길을 걷고 있습니다. 마끼동이 품었던 가족의 이상은 현실의 벽 앞에서 산산조각이 나고, 그는 결국 도시에서 살아남기 위해 범죄 세계로 발을 들이게 됩니다.

이 영화에서 가족은 단순한 울타리가 아니라, 존재의 의미를 확인할 수 있는 마지막 거점입니다. 그러나 가족의 균열은 개인의 나락과 직결됩니다. 이창동은 한국 사회의 산업화 과정에서 공동체가 어떻게 해체되고, 그 과정에서 개인이 어떻게 내던져 지게 되는지 날카롭게 묘사합니다.

마끼동이 꿈꾸는 것은 거창한 성공이 아니라 단지 가족이 함께 모여 밥을 먹는 소박한 모습입니다. 그러나 영화는 그 소망이 끝내 실현되지 않는 과정을 통해, 산업화가 남긴 가장 큰 상처가 바로 가족 해체임을 강조합니다. 이는 90년대 한국 사회를 관통하는 집단적 상실감을 고스란히 대변합니다.

도시와 폭력의 구조

영화는 도시라는 공간을 단순한 배경이 아니라 폭력의 구조가 응축된 장소로 그려냅니다. 마끼동은 도시에서 살아남기 위해 조직폭력배 세계에 발을 들이지만, 그곳은 철저히 권력과 돈의 논리가 지배하는 세계입니다. 의리나 인간적 연대는 철저히 배반 당하고, 폭력은 관계를 지탱하는 유일한 질서로 작동합니다.

이창동은 도시의 화려한 겉모습 뒤에 숨겨진 잔혹한 현실을 드러냅니다. 호텔, 유흥가, 뒷골목은 모두 욕망과 폭력이 얽혀 있는 공간이며, 마끼동은 이 구조 속에서 점차 소모되어 갑니다. 도시의 냉혹한 질서는 결국 개인의 꿈과 순수를 삼켜버리고, 인간을 단지 거래와 폭력의 도구로 전락시킵니다.

또한 영화 속에서 폭력은 단순한 범죄적 행위가 아니라, 산업화 이후 한국 사회의 구조적 모순을 상징합니다. 권력자와 기업, 범죄조직이 얽혀 만들어낸 복잡한 폭력의 고리는 사회 전체를 잠식하며, 개인은 그 안에서 무력한 존재로 전락합니다. 도시화가 가져온 번영은 동시에 새로운 폭력의 체계를 낳았음을 초록물고기는 날카롭게 고발합니다.

순수의 상징과 초록물고기

영화의 제목이기도 한 ‘초록물고기’는 주인공 마끼동의 순수와 희망을 상징합니다. 그는 어린 시절 강에서 초록빛 물고기를 본 기억을 떠올리며, 그것을 가족의 행복과 연결된 꿈으로 간직해 왔습니다. 하지만 영화는 그 순수가 결국 도시의 폭력과 현실의 무게 속에서 허무하게 무너지는 과정을 보여줍니다.

초록물고기는 현실에서는 결코 잡히지 않는 존재이고, 오직 기억과 상상 속에서만 존재합니다. 이는 순수의 회복이 불가능해진 사회의 상황을 은유합니다. 마끼동의 비극은 단순히 한 개인의 몰락이 아니라, 한국 사회 전체가 잃어버린 순수와 공동체의 상징이기도 합니다.

결국 마끼동은 끝내 자신의 꿈을 지키지 못하고 쓰러지지만, 관객의 마음속에는 초록물고기가 남습니다. 그것은 우리가 잃어버린 순수의 표상이며, 동시에 다시금 회복해야 할 삶의 의미를 묻는 질문입니다. 이창동은 이 상징을 통해 현실 비판을 넘어, 인간 존재의 근원적 갈망을 드러냅니다.

초록물고기는 한국 영화사에서 아주 특별한 의미를 지닙니다. 단순히 감독의 데뷔작이라는 사실을 넘어, 한국 사회가 겪었던 산업화의 그늘과 개인의 상실을 집요하게 파고든 작품이기 때문입니다. 가족의 해체는 개인의 귀환을 좌절시켰고, 도시는 폭력의 구조로 인간을 잠식했으며, 초록물고기는 순수의 상징으로 끝내 닿을 수 없는 이상이 되었습니다.

이창동은 데뷔작에서부터 이미 사회적 리얼리즘과 인간에 대한 깊은 연민을 동시에 담아내며, 이후 작품들로 이어질 영화 세계의 기틀을 세웠습니다. 초록물고기는 1990년대 한국 영화의 전환점을 상징하는 동시에, 지금도 여전히 유효한 질문을 던집니다. 우리는 무엇을 잃어버렸고, 무엇을 다시 회복해야 하는가. 초록물고기는 그 질문의 은유적 답으로, 관객의 마음속에서 여전히 유영하고 있습니다.